ParaFlaをダウンロードしたら、

ParaFlaを使ってDan★Oniを開きます。

Ver1.39の場合[parafla139]というフォルダがありますので、

その中の「parafla.exe」をダブルクリックして開いて下さい。

画面が出てきたら、「ファイル」⇒「プロジェクトを開く」と進んでソースを開きましょう。

デスクトップに解凍されている場合、

「デスクトップ」⇒「danonisrc」⇒「danoni」⇒「danonisrc.pfl」

と進んで開きましょう。

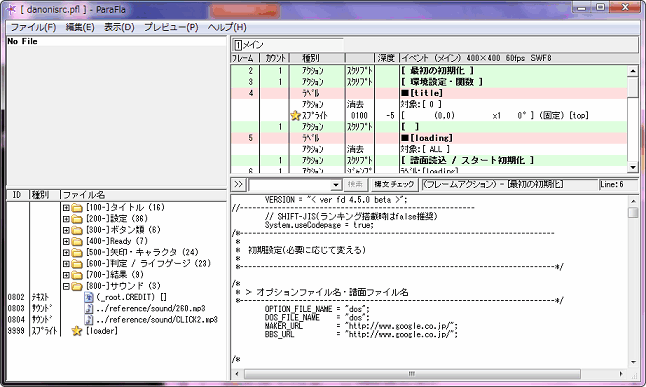

すると、下の画面になります。

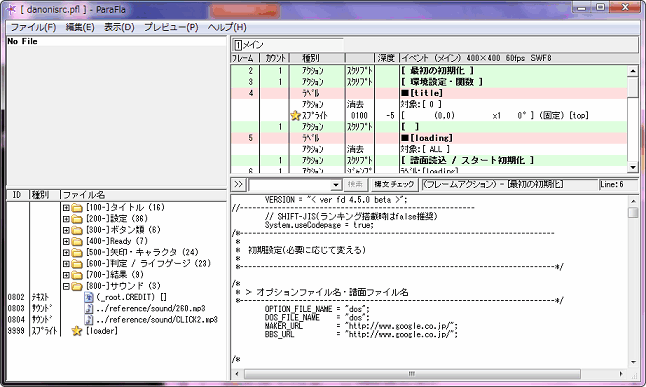

次に楽曲を入れます。先ほどの画面左下に、次のようなところがあると思います。

これをダブルクリックし、

プロパティ画面にて[…]をクリックしてmp3ファイルを探してください。

「OK」を押せば反映されます。

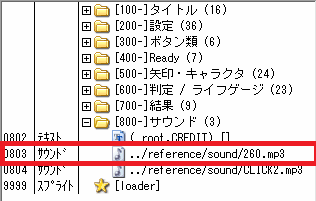

次にタイトル文字を変更します。

何度も出ている左下画面で、[100-]タイトル の[+]を展開します。

すると「101 kittens」と書かれた箇所があるので、

ダブルクリックして文字を書き換えます。「OK」を押せば反映。

なお、ここで文字色やフォントを変えることもできます。

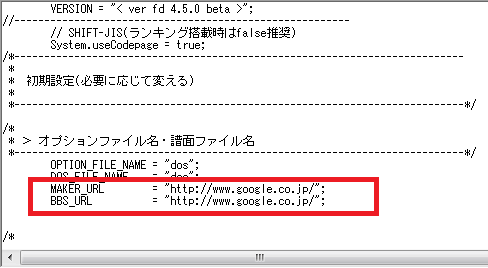

著作表記のため、アドレスを入力します。

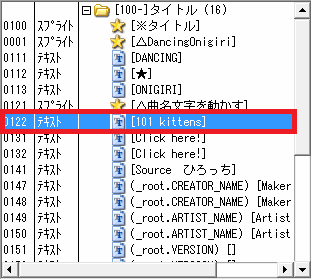

メインに戻り(スプライトタブの"[1] メイン"をクリックすると楽です)、

「最初の初期化」をクリックします。

すると以下のように書かれている箇所があると思います。

上の「MAKER_URL」が製作者のアドレス、

下の「BBS_URL」は掲示板のアドレスです。

デフォルトはgoogleのアドレスになっていますので、ここを直しましょう。

さて、ここまでで一通りの設定は終わりました。

一旦ファイルを保存します。

今後のため、上書きはしない方が良いです。

まず、[danonisrc]フォルダの中に任意の名前のフォルダを作成します。

新しく作成したフォルダの中に、今ParaFla!で開いているファイルを保存します。

「ファイル」⇒「名前をつけて保存」から。

保存が終わったら、次に[danonisrc]>[danoni]フォルダにある "dos.txt"を

新しく作成したフォルダにコピーします。

これで、新しいフォルダには「pflファイル」と、「dos.txt」ができたはずです。

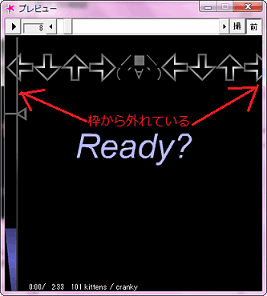

この状態で、ParaFla!のメニューから

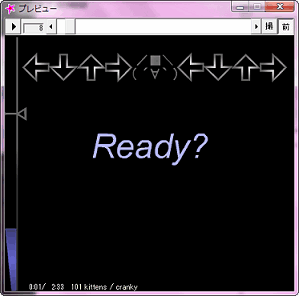

「プレビュー」⇒「プレビューウィンドウ」でプレビューを出してみましょう。

正しくタイトル画面が現れたら、設定は正しく行われていることになります。

ここまで完了すれば、後はswfファイルを作成するだけです。

メニューから「ファイル」⇒「swfファイル作成」を選び、

新しいフォルダにswfを作成します。

ver fd 4.5.0 beta以降より、楽曲の再生時間を指定する必要が無くなりました。

しかし、楽曲によっては楽曲の開始位置を調整する場合があります。

この場合は、最初の初期化にて

// 音楽の再生開始フレーム数

musicStartFrame = 200;

の200を調整してください。

この数を大きくすれば再生位置が後になり、小さくすれば前に来ます。

以前のバージョンで、譜面台の前の「何もしない」に使用していたフレーム数と

意味合いは同じです。

フェードアウトについては [フェードアウト(曲の途中終了)の利用方法] をご覧ください。

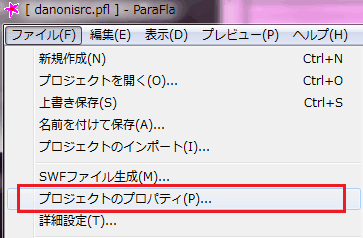

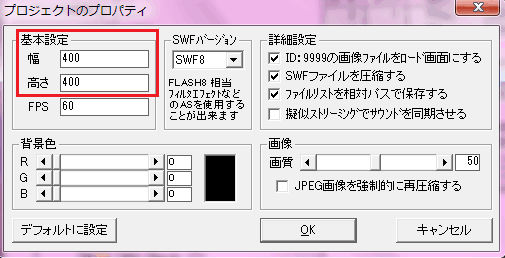

9key, 13key, 15keyでは、

デフォルトの横幅400pxではステップゾーンが入らないため、

swfサイズの変更が必要です。

ParaFla!の「ファイル」>「プロジェクトのプロパティ」を選びます。

幅と高さを変更できるので、ここで数値を変更します。

ここでは幅を400→450pxに変更します。

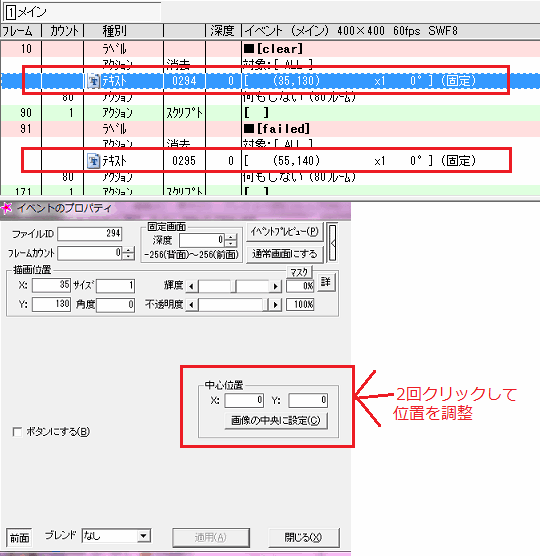

また、合わせてCLEAR/FAILEDの位置を調整します。

下記の2つをそれぞれダブルクリックして「イベントのプロパティ」を表示します。

中心位置の項目があるので、2回クリックするとちょうど良い位置に修正されます。

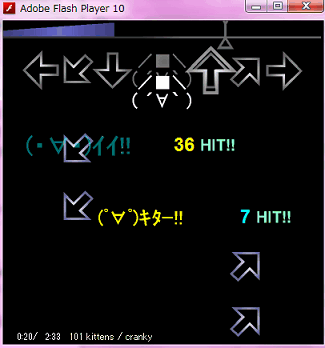

プレビューで確認すると、9keyの横幅が入るようになりました。

ここでは横幅を変えましたが、高さも同じ方法で可能です。

ライフゲージは、デフォルトでは縦置きになっていますが、

これを横置きにすることもできます。

最初の初期化にて

BAR_STYLE = "Type1";

の "Type1" を "Type2" に変えることで横置きになります。

矢印色は、デフォルトでグラデーションがついています。

これまでの塗りつぶし(グラデーションOFF)にしたい場合は、最初の初期化にて

ARROW_COATING = "Gradation";

の "Gradation" を "Fill" に変えることで塗りつぶしになります。

後の譜面の作成にも影響しますが、

譜面ファイルを譜面ごとに分割しておくと、

一部のエディターで譜面管理するのに便利な場合があります。

上記と同じく、最初の初期化にて

DOS_DIVIDE = false;

の false を true に変えるだけで可能です。

この場合、1譜面目はdos.txt, 2譜面目はdos2.txt といった具合になります。

また、dos.txt の dos の部分を変更することもできます。

この場合も最初の初期化の以下の部分を変えることで変更ができます。

OPTION_FILE_NAME = "dos";

DOS_FILE_NAME = "dos";

上記2つは同じ名前にするのが無難です。

判定領域(イイ/シャキンなどの判定タイミング)も、最初の初期化で変更可能です。

一番下にある「changeJudgement」を変更します。

まず、こんな書き方をした部分があると思います。(コメントは後付)

jdgLimit = [2,4,6,8]; // 矢印の判定

fjdgLimit = [2,4,8]; // フリーズアローの判定

矢印の判定は4つで1組です。

この場合は、イイが(ジャストから)2フレーム以内、シャキンが4フレーム以内、

マターリが6フレーム以内。

それ以降がウワァンとなり、8フレームを超えると矢印を枠外で消すという意味です。

一方、フリーズアローの判定は3つで1組です。

この場合は、キターが(ジャストから)2フレーム以内、セフセフが4フレーム以内。

それ以降がイクナイとなり、8フレームを超えるとフリーズアローを枠外で消します。

例えば、[2,4,6,8]を[3,5,7,9]に変えれば判定は易しくなります。

一方、[2,4,6,8]を[1,3,5,7]に変えると判定は厳しくなります。

次に、「0 〜 1.75倍速の判定領域」というコメントがあると思います。

この後に、4つを1組としたものが4つ並んでいます。

これは、左から 0.5倍速、1倍速、1.5倍速、1.75倍速のときの判定という意味です。

var jdg = [[3,6,8,10],[2,5,7,9],[2,4,6,8],[2,4,6,8]];

倍速が小さい方が、判定が易しくなっていると思います。

これは、倍速が小さいと見切りにくくなるために易しくしています。

(フリーズアローについても同様)。